Eine bereits weit gediehene Zusammenstellung der Werke Friedrich Nietzsches von 1869 - 1889 finden Sie auf meiner Partnerseite, auf die ich Sie deshalb hier verweisen darf:

Dort stehen die Werke Nietzsches in zeitlicher Reihenfolge ebenso wie die Nachlaßfragmente nicht nur im Volltext zur Verfügung, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, online bestimmte Textstellen in den Werken zu suchen. Hier die entsprechenden Links:

Ausgewählte Texte aus den Jugendschriften

Doch natürlich sollen Sie auch hier ausgewählte Ausschnitte aus Nietzsches Werk kennenlernen

können, und zwar meist solche, die oft nicht so leicht zugänglich sind, also insbesondere Texte Nietzsches,

die in der BAW (Beck'sche Ausgabe Werke) enthalten sind. Dabei handelt es sich um den ersten Versuch einer historisch-kritischen Ausgabe

der Werke Nietzsches in den 1930er Jahren, die hauptsächlich von Hans Joachim Mette betreut wurde. Diese Ausgabe wurde mit

Beginn des 2. Weltkrieges nach der Herausgabe von 5 Bänden eingestellt und enthält die Jugendschriften Nietzsches aus den Jahren 1854-1869.

Aus diesen möchte ich Ihnen diejenigen vorstellen, die mir besonders bedeutsam für die Entwicklung des Philosophen Nietzsche

erscheinen. Zugleich soll Nietzsche in seinen parallelen Jugendbriefen zu Wort kommen, die ebenfalls in der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe Band I von 1850-1865 vorliegen.

Denn insoweit stimme ich völlig mit der Auffassung von Prof. Dr. H. J. Schmidt, Dortmund (Nietzsche absconditus, s. Lit.-Verz.),

überein, daß ein solches Denken wie das Nietzschesche nicht urplötzlich und voraussetzungslos etwa mit der Geburt der Tragödie, seiner

ersten Buchveröffentlichung, hervorbricht, sondern daß es darin Vorentwicklungen geben muß - und gibt.

Genau um derartige Texte geht es mir hier.

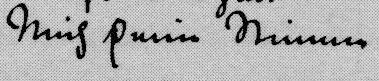

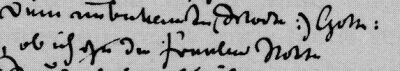

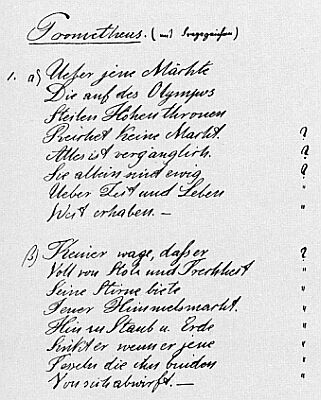

Zwei frühe und wichtige Gedichte von 1858 (Zwei Lerchen und Colombo) finden Sie auf der Dokumenten-Seite III zu Lou Salomé III; hier möchte ich den meiner Meinung nach ersten Text Nietzsches vorstellen, mit dem er sich unübersehbar reflektierend mit eigenen Standpunkten (aus seiner Dichtung "Prometheus", BAW I, S. 62-69) befaßt, sie gar satirisch verfremdet. Er spielt förmlich ausgerechnet mit solchen Textstellen, die ihm im Ausgangstext besonders wichtig sind.

Mich persönlich erinnert der Text übrigens an den Anfang von Goethes Faust, wo ja ebenfalls Zeitkritik und verschiedene Publikumsreaktionen durchgespielt werden, und auch das Riechfläschchen wird dort schon gebraucht ... Hier nun der Text:

1. BAW I, S. 69 ff. (April 1859)

Fragezeichen und beigefügte Notizen, nebst einem allgemeinen Ausrufezeichen über drei Gedichte, betitelt Prometheus.

Es ist immer sehr mißlich, wenn ein Dichter seine eigenen Werke rezensirt, da man im allgemeinen annimmt, daß ein jeder für seine eignen Schwächen eine eigenthümliche Art von Staar <hat>, die aber merkwürdiger Weiße bei Betrachtung der Schwächen <von> anderen in eine bewundrungswürdige Scharfsichtigkeit übergeht. Da es aber sehr gebräuchlich und bekannt ist, auch schon viele Bücher über die Nothwendigkeit der Selbsterkennung geschrieben sind, so habe ich es für nicht unverdienstlich gehalten, hierin (d. h. in der Prüfung von eigenen Fehlern) einen guten Anfang zu machen. Viele werden hiezu wahrscheinlicherweiße schon ein Ausrufezeichen setzen, dessen dicker Punkt ihre innere Erregtheit andeutet. –

Die Ueberschrift von den zu besprechenden Gedichten lautet: Prometheus. Hu! Allgemeines Grausen! Man will wohl die Zeiten eines Aeschylos erneuen oder giebt es keine Menschen mehr, daß man wieder Titanen erscheinen lassen muß ? (Besch. Zweifel) | Unerhörte Beleidigung für die heutige Menschheit! jetzt wo alles blüth, sollen wir wieder in die Uranfänge der Kultur zurückkehren ? – Ist das nicht eine kaum geahnte Frechheit ? (Der Dichter räuspert sich während dieser Vorwürfen, zukt mit den Achseln und spricht:

Allzuverehrendes Publicum ! Ich freue mich daß ich die Ehre habe, die alledings vielen passirt und nach der ich schon viele Jahre wie ein Hirsch nach dem Wasser geschmachtet habe, das alles durchschauende und tonangebende Publicum, welches ich übrigens bei diesem Erstlingsversuch da ich kaum den Muth hatte, den Muth, der mir noch jetzt unbegreiflich ist und der mir viele Seupfzer und Thränen gekostet hat, mit diesem schwachen Erzeugniss meiner Muse ans Licht zu treten, um seine Gunst und Gnade nach gebührlichen Maße anflehe, um die Gunst an der ja so ungeheuer viel gelegen ist daß wenn wie es ja oft geschieht diese dem jungen Talent resp. Genie fehlt, ihm mit wenig Worten gesagt alles fehlt und er gezwungen ist aus den glänzenden Hoffnungen die seine Seele füllte die übrigens gewöhnlich etwas luftschlösserbauend ist, in ein Nichts zurückzukehren, kennen zu lernen.–

Publ<icum>. Pfui, wie unerträglich für unsre kunstrichterischen Ohren. Junger Freund an ihrem Prolog ist mehr als an ihrem ganzen Werke auszusetzen. Wie steif und gezwungen, wie poesielos, welche unerträglich lange Periode! Meine zarten Nerven werden von solchem ohrzereisenden Worten unangenehm berührt. Wie ganz anders würde sich folgende Anrede ausnehmen:

"Es war an einem himmlisch schönen Maientage. Die Lerchen zwitscherten in den blauen ewig klaren Lüfte<n>, Schmetterlinge schwangen sich wie nekende Kobolde um die blühenden Rosenbüsche. Die lauen Lüfte mit mannichfachen Düften angefüllt umspielten mich und eine nie gefühlte Seeligkeit hatte mein Innerstes durchdrungen. Was da dem schöpferischen Geist entquoll, das lege ich obwohl als schwaches Zeichen meiner Dankbarkeit, nieder in euern Tempel, ihr Musen, die ihr mich mit eurer unaussprechlichen Huld begabt habt und wenn es einem armen Sterblichen vergönnt, sich von Himmlischen eine Gnade auszubitten, auch noch fernerhin begaben möget. Mögen doch immer die ewigen Harmonien der Poesie meinen Geist umrauschen und ihn aus dem Elend des irdischen Daseins hinweg in eure seeligen Hallen versetzen (das Publicum weint; der Dichter – ?

Ein diker Hauptmann: Können sie mir nicht sagen, was Prometheus eigentlich für ein Thier war.

Ein junger Offizier: Ein Titan, Herr Hauptmann!

Ersterer: Was ist denn ein Titan!

Eine alte Dame: Pfui mein Herr, wer wird sich mit solchem heidnischen Zeuge beschäftigen ?

Ein junger Student: Ein Roman von Jean Paul, mein Herr!

Hauptmann: Prrr ... darüber noch Gedichte!

Rath. "Ueber jene Mächte, die auf des Olympos steilen Höhen, wohnen, reichet keine Macht"

Prof <essor>. Wer behauptet dies ? Hat der H<er>r Dichter so wenig seinen Aeschylos <gelesen,> daß er nicht <weiß,> daß im gefesselten Prometheus Pagina 15, Vers 19 Ausgabe Dindorfi steht:

"Auch Zeus wird seinen Schiksal nicht entgehen."

Sagt hier nicht unser würdiger Aeschylus ausdrücklich, daß besagtes Unsinn ist ?

Ein diker Hauptmann: Mein Herr Studiosus, wer ist der Aeschylus eigentlich ?

Student. Ein Heroe der Tragoedie, in Spiel und Handlung erhaben, durch Titanen mächtige Affekte bewirkend.

Erster. Durch Titanen ? Kurios, ein guter Spieler und vorzüglicher Kaufmann und durch Romane Affekte erregend. Er lebt doch wohl noch ?

Zweiter. Mehere Jahrhunderte vor Christo lebt’ er

Erster. Also da muß doch Jean Paul auch da gelebt haben ?

Prof <essor>. Alles ist vergänglich, sie allein sind ewig

Ueber Zeit und Leben weit erhaben.

Rath. Was nennt denn der junge H<er>r Dichter ewig ?

Dichter. Mein Herr und Gönner, ihre Güte und ausnehmendes Wohlwollen gegen mich macht mich ganz verwirrt (allgem<eines> hahaha) ich verdiene gar nicht daß sie sich so mit mir beschäftigen. (Allge<meine> finstre Mienen.)

Es war an einem schönen Maiennachmittagsabend die Nachtigallen sangen wie die Orgelpfeifen und es regnete heftig auf die Rosenbüsche. In euer Gartenhaus floh ich da und legte meine Bücher, die noch wässrig vom Wasser und flüssigen Regen waren, in eure Hallen. (Allgemeines Pfeifen und Lärmen) Da begannen die Nachtigallen zu pfeifen und die Hunde zu singen – ach entschuldigen sie nur – daß das ganze Haus wakelte. Wenn es je einem Sterblichem – (Der Lärm wird stärker und stärker)

Prof <essor>. Was wird da gepfiffen ? Wem gilt das ? Sie verspotten sich selbst! Es ist ihre Anrede.

Dichter mit Verklärung und Pathos.

Doch nicht ewig zürnen jene Himmelsmächte

Wenn sich auch der Sünder ganz verlassen glaubte

Und niemals Vergebung seines Fehlstritts hoffte

Nahen sie voll Trostes, voll Verzeihung.

(Allgemeines Klatschen und Bravorufen)

Prof <essor>. Mein Herr Hauptmann, sie können gut pfeifen.

H<auptmann>. ja – entschuldigen sie – ff – – – – ich kann nicht anders – f – – – – solcher Unsinn – ff – – ich kanns nicht – begreifen – wie ein Mensch – Aeschylus, Tragoedie – Hazard – Kaufmann – Jean Paul – vor Christo – Roman – bin alterirt – ach – ff – – f – ach – – !

(Hundert Riechfläschchen fliegen über ihn; usw.)

Dichter. mit Wärme

Ihnen scheint die Ohnmacht nur ein lieblich Scheiden

Von der Dummheit Unsinn, Aeschylus und Jean Paul,

Von Hazard und Kaufmann und die Ohnmacht ist doch

Nur mit Riechefläschchen zu beseitgen.

Wehe wer gefallen in der Dummheit Hände

Und –

Studiosus. Wen meinen sie mein Herr?

D<ichter>. Fühlen sie sich getroffen ?

St<udiosus>. Ich verbiete mir übrigens alle Anzüglichkeiten.

Eine alte Dame. Ach meine Nerven! Diese rohen Menschen!

<Dichter>. D<umheit> sich fest mit zarten Nerven stets verband

Dame. Dumheit zarte Nerven, sie sind arrogant

D<ichter>. Nein, das ist zu arg mir, sie sind überspannt.

0f<fizier>. Mein Herr, was soll das heisen ? Das hab ich nicht gedacht!

D<ichter>. Daß ich sie alle sämmtlich zu Dichtern hab gemacht

Prometheus-Drama / Chor der Menschen (teilweise im Text zitiert)

Steht dieser satirisch-(selbst)kritische Text bereits einigermaßen unvermittelt neben den sonstigen Gedichten und Theaterstücken - diese Unvermitteltheit scheint mir der Grund, warum H. J. Schmidt (und noch mehr andere "Tiefenanalytiker") auch und gerade in diese Gedichte und Stücke einen "Sinn" hineinzuinterpretieren suchen, der sich allzumeist in "normaler" Lesart nicht erschließt - so gilt dies in noch weit größerem Maße für die beiden folgenden Texte. Kennt man den Entwicklungsgang des Denkens des Philosophen Nietzsche, so wird man feststellen müssen, daß bereits beim Pforte-Schüler fast alle wichtigen Grundgedanken, um die sich dann sein Philosophieren bewegen wird, mehr oder weniger klar ausgesprochen bereits vorhanden sind - und dies ist für einen Siebzehnjährigen denn doch erstaunlich ...

2. BAW II, 54 – 59

Jugendschriften – April 1862

Fatum und Geschichte.

Gedanken.

|

Osterferien 1862. |

FWNietzsche. |

[Mp II, 18, 1] Wenn wir mit freiem, unbefangenem Blick die christliche Lehre und Kirchengeschichte anschauen könnten, so würden wir manche den allgemeinen Ideen widerstrebende Ansichten ausspre<c>hen müssen. Aber so, von unsern ersten Tagen an eingeengt in das Joch der Gewohnheit und der Vorurtheile, durch die Eindrücke unsrer Kindheit in der natürlichen Entwicklung unsers Geistes gehemmt und in der Bildung unsres Temperaments bestimmt, glauben wir es fast als Vergehn betrachten zu müssen, wenn wir einen freieren Standpunkt wählen, um von da aus ein unparteiisches und der Zeit angemessenes Urtheil über Religion und Christentum fällen zu können.

Ein solcher Versuch ist nicht das Werk einiger Wochen, sondern eines Lebens.

Denn wie vermöchte man die Autorität zweier Jahrtausende, die Bürgschaft der geistreichsten Männer aller Zeiten durch die Resultate jugendlichen Grübelns vernichten, wie vermöchte man sich mit Pfantasien und unreifen Ideen über alle jene | in die Weltgeschichte tief eingreifenden Wehen und Segnungen einer Religionsentwicklung hinwegsetzen ?

Es ist vollends eine Vermessenheit, philosophische Probleme lösen zu wollen, über die ein Meinungskampf seit meheren Jahrtausenden geführt ist: Ansichten umzustürzen, die den Menschen nach dem Glauben der geistreichsten Männer erst zum wahren Menschen erheben: Naturwissenschaft mit Philosophie zu einigen, ohne auch nur die Hauptergebnisse beider zu kennen: endlich aus Naturwissenschaft und Geschichte ein System des Reellen aufzustellen, während die Einheit der Weltgeschichte und die principiellsten Grundlagen sich dem Geiste noch nicht offenbart haben.

Sich in das Meer des Zweifels hinauszuwagen, ohne Kompaß und Führer ist Thorheit und Verderben für unentwickelte Köpfe; die Meisten werden von Stürmen verschlagen, nur sehr wenige entdecken neue Länder.

Aus der Mitte des unermeßlichen Ideenozeans sehnt man sich dann oft nach dem festen Lande zurück: wie oft überschlich mich nicht bei fruchtlosen Spekulationen die Sehnsucht zur Geschichte | und Naturwissenschaft!

Geschichte und Naturwissenschaft, die wundervollen Vermächtnisse unsrer ganzen Vergangenheit, die Verkünderinnen unsrer Zukunft, sie allein sind die sichern Grundlagen, auf denen wir den Thurm unsrer Spekulation bauen können.

Wie oft erschien mir nicht unsre ganze bisherige Philosophie als ein babylonischer Thurmbau; in den Himmel hineinzuragen, ist das Ziel aller großen Bestrebungen; das Himmelreich auf Erde heißt fast dasselbe.

Eine unendliche Gedankenverwirrung im Volke ist das trostlose Resultat; es stehen noch große Umwälzungen bevor, wenn die Menge erst begriffen hat, daß das ganze Christenthum sich auf Annahmen gründet; die Existenz Gottes, Unsterblichkeit Bibelautorität, Inspiration und anderes werden immer Probleme bleiben. Ich habe alles zu leugnen versucht: o, niederreißen ist leicht, aber aufbauen! Und selbst niederreißen scheint leichter, als es ist; wir sind durch die Eindrücke unsrer Kindheit, die Einflüsse unsrer Eltern, unsrer Erziehung so in unserm Innersten bestimmt, daß jene tief eingewurzelten Vorurtheile sich nicht so leicht durch Vernunftgründe oder bloßen Willen herausreißen lassen. Die Macht der Gewohnheit, das Bedürfniß nach Höherem, der | Bruch mit allem Bestehenden, Auflösung aller Formen der Gesellschaft, der Zweifel, ob nicht zweitausend Jahre schon die Menschheit durch ein Trugbild irre geleitet, das Gefühl der eignen Vermessenheit und Tollkühnheit: das alles kämpft einen unentschiedenen Kampf, bis endlich schmerzliche Erfahrungen, traurige Ereignisse unser Herz wieder zu dem alten Kinderglauben zurückführen. Den Eindruck aber zu beobachten, den solche Zweifel auf das Gemüth machen, das muß einem jedem ein Beitrag zu seiner eignen Kulturgeschichte sein. Es ist nicht anders denkbar, als daß auch etwas haften bleibt, ein Ergebniß aller jener Spekulation, was nicht immer ein Wissen, sondern auch ein Glaube sein kann, ja was selbst ein moralisches Gefühl bisweilen anregt oder niederdrückt.

Wie die Sitte als ein Ergebniß einer Zeit, eines Volkes, einer Geistesrichtung dasteht, so ist die Moral das Resultat einer allgemeinen Menschheitsentwicklung. Sie ist die Summe aller Wahrheiten für unsre Welt; möglich, daß sie in der unendlichen Welt nicht mehr bedeutet, als das Ergebniß einer Geistesrichtung in der unsrigen: möglich, daß aus den Wahrheitsresultaten der einzelnen Welten sich wieder eine Universalwahrheit entwickelt!

Wissen wir doch kaum, ob die Menschheit selbst nicht nur eine Stufe, eine Periode im Allgemeinen, im Werdenden ist, ob sie nicht eine willkürliche Erscheinung Gottes. Ist nicht vielleicht der Mensch nur die Entwicklung des Steines durch das Medium Pflanze, Thier ? Wäre hier schon seine Vollendung erreicht und läge hierin nicht auch Geschichte ? Hat dies ewige Werden nie ein Ende ? Was sind die Triebfedern dieses großen Uhrwerks ? Sie sind verborgen, aber sie sind dieselben in der großen Uhr, die wir Geschichte nennen. Das Zifferblatt sind die Ereignisse. Von Stunde zu Stunde rückt der Zeiger weiter, um nach Zwölfen seinen Gang von Neuem anzufangen; eine neue Weltperiode bricht an.

Und könnte man als jene Triebfedern nicht die immanente Humanität nehmen ? (Dann wären beide Ansichten vermittelt.) Oder lenken höhre Rücksichten und Pläne das Ganze ? Ist der Mensch nur Mittel oder ist er Zweck ?

Für uns Zweck, für uns ist Veränderung da, für uns giebt es Epochen und Perioden. Wie könnten auch wir höhre Pläne sehen. Wir sehen nur, wie aus derselben Quelle, aus der Humanität sich unter den äußern Eindrücken Ideen bilden; wie diese | Leben und Gestalt gewinnen; Gemeingut aller, Gewissen, Pflichtgefühl werden; wie der ewige Produktionstrieb sie als Stoff zu neuen verarbeitet, wie sie das Leben gestalten, die Geschichte regieren; wie sie im Kampf von einander annehmen und wie aus dieser Mischung neue Gestaltungen hervorgehn. Ein Kämpfen und Wogen verschiedenster Strömungen mit Ebbe und Fluth, alle dem ewigen Ozeane zu.

Alles bewegt sich in ungeheuren immer weiter werdenden Kreisen um einander; der Mensch ist einer der innersten Kreise. Will er die Schwingungen der äußern ermessen, so muß er von sich und den nächst weitern Kreise<n> auf noch umfassendere abstrahieren. Diese nächst weitern sind Völker-, Gesellschaft- und Menschheitsgeschichte. Das gemeinsame Centrum aller Schwingungen, den unendlich kleinen Kreis zu suchen, ist Aufgabe der Naturwissenschaft; jetzt erkennen wir, da der Mensch zugleich in sich und für sich jenes Centrum sucht, welche einzige Bedeutsamkeit Geschichte und Naturwissenschaft für uns haben müssen.

Indem der Mensch aber in den Kreisen der Weltgeschichte mit fortgerissen wird, entsteht jener Kampf des Einzelwillens mit dem Gesammtwillen; hier | liegt jenes unendlich wichtige Problem angedeutet, die Frage um Berechtigung des Individuums zum Volk, des Volkes zur Menschheit, der Menschheit zur Welt; hier auch das Grundverhältniß von Fatum und Geschichte.

Die höchste Auffassung von Universalgeschichte ist für den Menschen unmöglich; der große Historiker aber wird ebenso wie der große Philosoph Prophet; denn beide abstrahieren von inneren Kreisen auf äußere. Dem Fatum aber ist seine Stellung noch nicht gesichert; werfen wir noch einen Blick auf das Menschenleben, um seine Berechtigung im Einzelnen und damit im Gesammten zu erkennen.

Was bestimmt unser Lebensglück ? Haben wir es den Ereignissen zu danken, von deren Wirbel wir fortgerissen werden ? Oder ist nicht vielmehr unser Temperament gleichsam der Farbenton aller Ereignisse ? Tritt uns nicht alles im Spiegel unsrer eignen Persönlichkeit entgegen ? Und geben nicht die Ereignisse gleichsam nur die Tonart unsres Geschickes an, während die Stärke und Schwäche, mit der es uns trifft, lediglich von unsern Temperament abhängt ? Frage geistreiche Mediziner, sagt Emerson, wie viel Temperament nicht entscheidet und was es überhaupt nicht entscheidet ?

Unser Temperament aber ist nichts als unser Gemüth, auf dem sich die Eindrücke unsrer Verhältnisse und Ereignisse ausgeprägt haben. Was ist es, was die Seele so vieler Menschen mit Macht zu dem Gewöhnlichen niederzieht und einen höhern Ideenaufflug so erschwert ? Ein fatalistischer Schädel- und Rückgratsbau, der Stand und die Natur ihrer Eltern, das Alltägliche ihrer Verhältnisse, das Gemeine ihrer Umgebung, selbst das Eintönige ihrer Heimat. Wir sind beeinflußt worden, ohne die Kraft zu einer Gegenwirkung in uns zu tragen, ohne selbst zu erkennen, daß wir beeinflußt sind. Es ist ein schmerzliches Gefühl, seine Selbständigkeit in einem unbewußten Annehmen von äußern Eindrücken aufgegeben, Fähigkeiten der Seele durch die Macht der Gewohnheit erdrückt und wider Willen die Keime zu Verirrungen in die Seele gegraben zu haben.

In höherm Maßstabe finden wir dies alles in der Völkergeschichte wieder. Viele Völker, von denselben Ereignissen getroffen, sind doch auf die verschiedenste Art beeinflußt worden.

Es ist deshalb Beschränktheit, der ganzen Menschheit irgend eine spezielle Form des Staates oder der Gesellschaft gleichsam mit Stereotypen aufdrucken zu | wollen; alle socialen und communistischen Ideen leiden an diesem Irrtum. Denn der Mensch ist nie derselbe wieder; sobald es aber möglich wäre, durch einen starken Willen die ganze Weltvergangenheit umzustürzen, sofort träten wir in die Reihe unabhängiger Götter, und Weltgeschichte hieße dann für uns nicht<s> als ein träumerisches Selbstentrücktsein; der Vorhang fällt, und der Mensch findet sich wieder, wie ein Kind mit Welten spielend, wie ein Kind, das beim Morgenglühn aufwacht und sich lachend die furchtbaren Träume von der Stirne streicht.

Der freie Wille erscheint als das Fessellose, Willkürliche; er ist das unendlich Freie, Schweifende, der Geist. Das Fatum aber ist eine Notwendigkeit, wenn wir nicht glauben sollen, daß die Weltgeschichte ein Traumesirren, die unsäglichen Wehen der Menschheit Einbildungen, wir selbst Spielbälle unsrer Phantasien sind. Fatum ist die unendliche Kraft des Widerstandes gegen den freien Willen; freier Wille ohne Fatum ist ebenso wenig denkbar, wie Geist ohne Reelles Gutes ohne Bößes. Denn erst der Gegensatz macht die Eigenschaft.

Das Fatum predigt immer wieder den Grundsatz: "Die Ereignisse sind es, die die Ereignisse bestimmen." Wäre dies der einzig wahre Grundsatz, so ist der Mensch ein Spielball dunkel wirkender Kräfte, unverantwortlich für seine Fehler, überhaupt frei von moralischen Unterschieden, ein notwendiges Glied in einer Kette. Glücklich, wenn er seine Lage nicht durchschaut, wenn er nicht convulsivisch in den Fesseln zuckt, die ihn umstricken, wenn er nicht mit wahnsinniger Lust die Welt und ihren Mechanismus zu verwirren trachtet!

Vielleicht ist in ähnlicher Weise, wie der Geist nur die unendlich kleinste Substanz, das Gute nur die subtilste Entwicklung des Bößen aus sich heraus sein kann, der freie Wille nichts als die höchste Potenz des Fatums. Weltgeschichte ist dann Geschichte der Materie, wenn man die Bedeutung dieses Wortes unendlich weit nimmt. Denn es muß noch höhere Principien geben, vor denen alle Unterschiede in eine große Einheitlichkeit zusammenfließen, vor denen alles Entwicklung, Stufenfolge ist, alles einem ungeheuren Ozeane zuströmt, wo sich alle Entwicklungshebel der Welt wiederfinden, vereinigt, verschmolzen, all-eins.–

3. BAW II, 60 – 63

Jugendschriften – April 1862

Willensfreiheit und Fatum.

[Mp II, 19, 1] Freiheit des Willens, in sich nichts anderes als Freiheit des Gedankens, ist auch in ähnlicher Weise wie Gedankenfreiheit beschränkt. Der Gedanke kann die Weite des Ideenkreises nicht überschreiten, der Ideenkreis aber beruht auf den gewonnenen Anschauungen und kann mit deren Erweiterung wachsen und sich steigern, ohne über die durch den Bau des Gehirns bestimmten Grenzen hinauszukommen. Ebenso ist auch bis zu demselben Endpunkte die Willensfreiheit einer Steigerung fähig, innerhalb dieser Grenzen aber unbeschränkt. Etwas anderes ist es, den Willen ins Werk zu setzen; das Vermögen hiezu ist uns fatalistisch zugemessen.

Indem das Fatum dem Menschen im Spiegel seiner eignen Persönlichkeit erscheint, sind individuelle Willensfreiheit und individuelles Fatum zwei sich gewachsene Gegner. Wir finden, daß die an ein Fatum glaubenden Völker sich durch Kraft und Willensstärke auszeichnen, daß hingegen Frauen und Männer, die nach verkehrt aufgefaßten christl<ichen> Sätzen die Dinge gehen lassen wie sie gehen, da "Gott alles gut gemacht hat," sich von den Umständen auf eine entwürdigende Art leiten lassen. Ueberhaupt sind "Ergebung in Gottes Willen "und "Demut" oft nichts als Deckmäntel für feige Furchtsamkeit, dem Geschick mit Entschiedenheit entgegenzutreten.

Wenn aber das Fatum als Grenzbestimmendes doch noch mächtiger als der freie Wille erscheint, so dürfen wir zweierlei nicht vergessen, zuerst, daß Fatum nur ein | abstrakter Begriff ist, eine Kraft ohne Stoff, daß es für das Individuum nur ein individuelles Fatum giebt, daß Fatum nichts ist als eine Kette von Ereignissen, daß der Mensch, sobald er handelt und damit seine eignen Ereignisse schafft, sein eignes Fatum bestimmt, daß überhaupt die Ereignisse, wie sie den Menschen treffen, von ihm selbst bewußt oder unbewußt veranlaßt sind und ihm passen müssen. Die Tätigkeit des Menschen aber beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern schon im Embryon und vielleicht – wer kann hier entscheiden – schon in Eltern und Voreltern. Ihr alle, die ihr an Unsterblichkeit der Seele glaubt, müßt auch an die Vorexistenz der Seele glauben, wenn ihr nicht aus etwas Sterblichen etwas Unsterbliches sich entwickeln lassen wollt, ihr müßt auch an diese Art der Seelenexistenz glauben, wenn ihr nicht die Seele in der Luft herumflattern lassen wollt, bis sie endlich in den Körper hineingepfropft wird. Der Hindu sagt: Fatum ist nichts, als die Thaten, die wir in einem früheren Zustande unseres Seins begangen haben.

Woraus soll man widerlegen, daß man nicht seit Ewigkeit schon mit Bewußtsein gehandelt habe? Aus dem ganz unentwickelten Bewußtsein des Kindes ? Können wir nicht vielmehr behaupten, daß unsre Handlungen immer im Verhältniß zu unserm Bewußtsein stehn ? Auch Emmerson sagt:

- Immer ist der Gedanke vereint

Mit dem Ding, das als sein Ausdruck erscheint.

Ueberhaupt kann ein Ton uns berühren, wenn nicht eine entsprechende Saite in uns ist ? Oder anders ausgedrückt: Können wir einen Eindruck in unserm Gehirn aufnehmen, wenn nicht unser Gehirn schon eine Aufnahmefähigkeit dazu besitzt ?

Freier Wille ist ebenso nur ein Abstraktum und bedeutet die Fähigkeit, bewußt zu handeln, während wir unter Fatum das Princip verstehn, das uns beim unbewußten Handeln leitet. Handeln an und für sich drückt immer zugleich auch eine Seelentätigkeit aus, eine WilIensrichtung, die wir selbst noch nicht als Object in das Auge zu fassen brauchen. Bei bewußtem Handeln können wir uns ebenso sehr von Eindrücken leiten lassen, wie beim unbewußten, aber auch ebenso wenig. Man sagt öfters bei einer glücklichen That: Das habe ich zufällig so getroffen. Das braucht keineswegs immer wahr zu sein. Die Seelentätigkeit dauert fort und ebenso ungeschwächt, wenn wir sie auch nicht mit unsern geistigen Augen betrachten.

Ähnlich meinen wir oft, wenn wir im hellen Sonnenschein die Augen geschlossen haben, daß für uns die Sonne nicht schiene. Aber ihre Wirkungen auf uns, das Belebende ihres Lichtes, ihre milde Wärme hören nicht auf, ob wir sie auch mit den Sinnen nicht weiter wahrnehmen.

Wenn wir also den Begriff des unbewußt Handelns nicht blos als ein Sichleitenlassen von frühern Eindrücken nehmen, so entschwindet für uns der strenge Unterschied von Fatum und freien Willen und beide Begriffe verschwimmen zu der Idee der Individualität.

Je mehr sich die Dinge vom Unorganischen entfernen und jemehr sich die Bildung erweitert, um so hervortretender wird die Individualität, um so mannigfaltiger ihre Eigenschaften. Selbtätige, innere Kraft und äußere Eindrücke, ihre Entwicklungshebel, was sind sie anders als Willensfreiheit und Fatum ?

In der Willensfreiheit liegt für das Individuum das Princip der Absonderung, der Lostrennung vom Ganzen, der absoluten Unbeschränktheit; das Fatum aber setzt den Menschen wieder in organische Verbindung mit der Gesammtentwicklung, und nöthigt ihn, indem es ihn zu beherrschen sucht, zur freien Gegenkraftentwicklung; die fatumlose, absolute Willensfreiheit würde den Menschen zum Gott machen, das fatalistische Princip zu einem Automaten.

[Mp II, 20, 1] Nur christliche Anschauungsweise vermag derartigen Weltschmerz hervorzubringen, einer fatalistischen liegt er sehr fern. Es ist nichts als ein Verzagen an eigner Kraft, ein Vorwand der Schwäche, sich mit Entschiedenheit selbst sein Loos zu schaffen. Wenn wir erst erkennen, daß wir nur uns selbst verantwortlich sind, daß ein Vorwurf über verfehlte Lebensbestimmung nur uns, nicht irgend welchen höhern Mächten gelten kann, dann erst werden die Grundideen des Christentums ihr äußeres Gewand ablegen und in Mark und Blut übergehn. Das Christentum ist wesentlich Herzenssache; erst wenn es sich in uns verkörpert hat, wenn es Gemüth selbst in uns geworden ist, ist der Mensch wahrer Christ. Die Hauptlehren des Christentums sprechen nur die Grundwahrheiten des menschlichen Herzens aus; sie sind Symbole, wie das Höchste immer nur ein Symbol des noch Höhern sein muß. Durch den Glauben selig werden heißt nicht<s> als die alte Wahrheit, daß nur das Herz, nicht das Wissen, glücklich machen kann. Daß Gott Mensch geworden ist, weist nur darauf hin, daß der Mensch nicht im Unendlichen seine Seligkeit suchen soll, sondern auf der Erde seinen Himmel gründe; der Wahn einer überirdischen Welt hatte die Menschengeister in eine | falsche Stellung zu der irdischen Welt gebracht: er war das Erzeugniß einer Kindheit der Völker. Die glühende Jünglingsseele der Menschheit nimmt diese Ideen mit Begeisterung hin und spricht ahnend das Geheimniß aus, das zugleich auf der Vergangenheit in die Zukunft hinein wurzelt, daß Gott Mensch geworden. Unter schweren Zweifeln und Kämpfen wird die Menschheit männlich: sie erkennt in sich "den Anfang, die Mitte, das Ende der Religion."

Lebt herzlich wohl!

Euer Fritz

SNmA. [Semper Nostra manet Amicitia]

V.G! [Vivat Germania!]

Pforte. 27 Apr. 1862.

Der Schlußabschnitt, der ein Brieffragmet an W. Pinder und G. Krug ist (HKGA Briefe Bd. I, S. 180 f.), das die Herausgeber der BAW direkt an "Willensfreiheit und Fatum" anschließen lassen, macht deutlich, daß Nietzsche seinen sich zum vorigen Geburtstag gewünschten Feuerbach (s. Nürnberg-Seite) inzwischen bekommen und gelesen

hat - den Bezug auf dessen "Wesen des Christentums macht das (ungenaue) Schlußzitat in Anführungszeichen eindeutig; heißt es doch bei Feuerbach am Ende des Ersten Teiles: "Der Mensch ist der Anfang der Religion, der Mensch ist der Mittelpunkt der Religion, der Mensch ist das Ende der Religion." (L. Feuerbach, GW, Bd. 5, S. 315)

Damit sollten alle auch heute noch zu hörenden Streitereien, ob und wann Nietzsche Feuerbach gelesen hat, eigentlich beendet sein.

Mithin fand Nietzsche - wie ja auch später immer wieder - in seiner Lektüre diverse Anregungen, an denen sich sein eigenes entgegenkommendes Denken

entwickelte und die er sich zu Eigenem anverwandelte. Einen weiteren Ideengeber nennt er selbst namentlich und zitiert ihn, der ihm lebenslang ein Beispiel

individuell-eigenständigen Denkens sein wird: Ralph Waldo Emerson, den er noch in seiner Dritten Unzeitgemäßen Betrachtung ausführlich zu Wort kommen läßt. Konnte er doch unter vielem anderen in dessen Essay II lesen (S. 70):

"...es kann uns eine Frage sein, ob uns nicht die Maschinen bereits mehr hemmen als fördern, ob wir nicht durch Verfeinerung manche Energie eingebüßt haben, durch ein Christentum,

das sich hinter System und Form verschanzt, die Kraft ursprünglicher Tugend. Denn jeder Stoiker war ein Stoiker; aber wo ist der Christ in der Christenheit?"

Merkwürdigerweise vermag Nietzsche zur gleichen Zeit an seine Mutter zu schreiben (HKGA Briefe I, 183): "...werden wir uns nicht sehen können, weil ich da zum heiligen Abendmahl gehe. Dazu wünsche mir, liebe Mamma, Gottes Segen!" Wie reimt sich ein solches Sagen und Tun mit den

doch recht konträren Einsichten des Alumnus portensis zusammen?

Einerseits folgt er hierin sicherlich auch äußeren Zwängen, denen er sich nicht entziehen kann und will, die gleich von zwei Seiten auf ihn einwirken: von der Familie wie auch von der Schule her. Will er sein Abitur an der Pforte machen,

hat er darin wohl gar keine andere Wahl. Fragt sich andererseits: Muß er sich dann dabei selbst Zwang und Verstellung antun, wie es H. J. Schmidt ("Nietzsche absconditus") unterstellt? Oder ist es nicht vielmehr so, und das

würde auch mit den gerade angeführten Texten übereinstimmen, daß er sich seine eigene Art von "Christentum" zurechtmacht? Den religiösen Zug seines Wesens selbst hat er wohl keineswegs preisgegeben (darin ganz parallel zu Feuerbach), sein Protest wendet sich "nur"

gegen die verschiedenen "Fehlformen" des Christentums - bis hinein in den Antichrist findet er am Nazarener selbst Schätzenswertes, und so kann er von seiner Seite her wohl (noch) "guten Gewissens" zum Abendmahl gehen. Für die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme spricht weiter die Tatsache,

daß Nietzsche auch in dieser Zeit noch in der Lage ist, Gedichte christlichen Inhalts nicht nur zu verfassen ("Du hast gerufen: Herr ich eile.", BAW II, 80), sondern auch an Bekannte zu versenden mit der Bemerkung, dies sei "eine Probe meiner Kirchenlieder, ein Genre, dessen Pflege sie bei mir schwerlich vermuthet ..."

Allerdings fällt an diesem Brief an Raimund Granier, verfaßt in den "Hundsferien" in Gorenzen, noch so Einiges auf (HKGA I, 193):

– Es ist wohl der erste Brief Nietzsches, in dem er sich bewußt ironisch und vor allem selbstironisch gibt. Es wird das erste Mal überdeutlich, daß er "eine Rolle gibt".

– Er unterzeichnet den Brief mit "FWvNietzky (alias Muck)" – und nimmt damit wohl das erste Mal auf seine angebliche Herkunft aus polnischem Adelsgeschlecht Bezug.

– Insgesamt ein höchst merkwürdiger Brief an einen sonst nur noch im Jahr 1865 auftauchenden Adressaten (einige Briefe sollen lt. Nachbericht verloren gegangen sein) – s. dazu auch Janz I, 110 ff., der einen Auszug

aus dem ebenfalls von Nietzsche mitversandten "Euphorion"-Fragment bringt, eine Anlehnung an den "Weltschmerz" Byrons, im Ton an Georg Büchners "Leonce und Lena" erinnernd, das vor absonderlichen Abstrusitäten nur so strotzt.

Soviel scheint jedenfalls festzustehen: Nietzsche befindet sich in einer Umbruchzeit, er will sich aus den hergebrachten familiären und kirchlichen Konditionierungen befreien, was ihm sowohl durch seine eigene "religiöse Natur" wie auch durch die

Abhängigkeit von Mutter (finanziell) und Pforta (Ausbildung) sowohl erschwert wird als auch ihn zwingt, diese seinen neu gewonnenen Einsichten zunächst zu verbergen.

Wie man Dichter wird – Zur "Germania" und das erwachende Selbstbewußtsein

|

|

|

Im Herbst 1862 – wohl im Zusammenhang mit seinem 18. Geburtstag – ist wieder eine Rückschau fällig; dazu fertigt Nietzsche einmal mehr Werklisten, wie schon vorher für die Germania, die er zusammen mit Wilhelm Pinder und Gustav Krug im Herbst 1860 gegründet hatte; auffallend ist, daß von Mai – September 1862 Nietzsche der einzige Lieferant ist, der die von den Vereinsstatuten vorgeschriebenen Einsendungen anfertigt, was denn auch das Ende dieser Vereinigung bedeutet – man hat sich durch die schulische Trennung, aber auch angesichts der Sonderstellung Nietzsches einander entfremdet, und er selbst ist daran nicht ganz unschuldig. In dieser Zeit beschäftigt er sich sowohl musikalisch wie literarisch mit dem Ermanarich-Thema (ein Sagenstoff der Völkerwanderungszeit, später schreibt er darüber in Pforta seine erste Abhandlung, die er gelten lassen wird.)

BAW II, 119 f. (Oktober 1862)

Ich bitte in Voraus, die Behandlung meiner eignen Gedichte mir nicht als eitles Selbstinteressantsein aufzufassen. Ich stehe den Zeiten, die ich mit ihren Wirkungen auf mich darzustellen versuche, zu fern, um selbstgefällige Kritiken zu schreiben. Im Gegentheil denke ich zu zeigen, nicht wie man Dichter ist, geboren wird, sondern wie man Dichter wird d. h. wie aus dem fleißigen Reimschmied bei wachsender geistiger Fähigkeit auch schließlich ein wenig Dichter werden kann. Dies zur Vorbemerkung.

Es ist nicht nur interessant, sondern sogar nothwendig, sich die Vergangenheit, die Jahre der Kindheit insbesondere, so treu wie möglich vor Augen zu stellen, da wir nie zu einem klaren Urtheil über uns selbst kommen können, wenn wir nicht die Verhältnisse, in denen wir erzogen sind genau betrachten und ihre Einflüsse auf uns abmessen. Wie sehr auf mich das Leben meiner ersten Jahre in einem stillen Pfarrhaus, der Wechsel großen Glückes mit großem Unglück, das Verlassen des heimatlich<en> Dorfes und die mannichfaltig<en> Ereign<i>sse des Stadtlebens einwirkten, glaube ich noch täglich an mir wahrzunehmen. Ernst, leicht Extremen zuneigend, ich möchte sagen, leidenschaftlich ernst, in der Vielseitigkeit der Verhältnisse, in Trauer und Freude, selbst im Spiel, [hier bricht der Text ab.]

Was lehren uns diese Zeilen? Aus dem ersten Abschnitt spricht bereits ein gewisses "dichterisches Selbstbewußtsein" – dessen werden wir in Kürze bei der Kritik an den Freunden Pinder und Krug noch ganz anders gewahr werden; Nietzsches Reflexionsversuche erstrecken sich jetzt jedoch nicht mehr nur auf äußere Jugenderlebnisse und deren Wirkung, sondern er bezieht bereits die Selbstformung mit ein. Daß dieses jugendliche Selbstbewußtsein vorschnell ist, wird ihm wenige Jahre später selbst klar – er veranstaltet (ein allerdings nicht sehr gründliches ...) Autodafé mit seinen Dichtungen, und setzt sich dann noch einmal ganz anders mit der Notwendigkeit des schriftlichen Stils auseinander.

Auch geht ihm sogleich wieder "der Gaul durch", er gerät in einen weiteren Versuch, den Faden des eigenen Personseins im Zusammendenken von Kindesereignissen und reflektierender Selbstbeobachtung sich auszuspinnen – und bricht erst einmal ab.

Doch er bleibt jetzt bei der Arbeit an sich selbst, er reflektiert die sich in ihm bildenden Anschauungen, die ihm aus der eigenen Beschäftigung (Nibelungenstoff in Verbindung mit Ermanarich) wie auch aus den schulisch vorgegebenen Themata (Livius, Horaz, Homer) erwachsen. Bereits lassen sich die Keime dessen in seinen Aufzeichnungen finden, was später "tragische Weltauffassung" heißen wird, einschließlich der damit sich notwendig verbindenden "Moral":

Nur volle, tiefe Naturen können sich einer furchtbaren Leidenschaft so völlig hingeben, daß sie fast aus dem Menschlichen herauszutreten scheinen; mir graut aber vor der Herzlosigkeit derjenigen, die den ersten Stein gegen solche Unglückliche aufheben können. (23. Okt. 1862, BAW II, 134)

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Nietzsches Suche nach sich selbst einerseits und die Auflösung der bisherigen Koordinaten (das gesellschaftlche wie das christliche Korsett) auf einen Kulminationspunkt zusteuern. Offenbar muß er sich – gerade in die

Prima als Primus versetzt, in neuem Selbstgefühl die Hörner abstoßen: Er braucht vor allem "Geld, sehr viel Geld", er spielt "Billard, das amüsirt mich", er geht zum "Thee dans ... Ihr wißt, wen ich eingeladen wünsche."

(HKGA I, 199) Und im Brief vom 10. Nov. 1862 (HKGA I, 200) wagt er es gar – oder weiß er nur nicht recht, wie er vorgehen soll? –, in der Anrede Mutter und Schwester als "Liebe Leute!" zu titulieren – was ihm die Mutter verweisen wird, und sie hat noch weiteren Grund, über ihren Sohn betrübt zu sein, denn auch in der Pforte schlägt er über die Stränge.

Kurz hintereinander macht er sich gleich zweier "schwerwiegender" Vergehen schuldig:

Das erste ist eine eher ergötzliche Geschichte, zeigt sie doch wieder die satirische Ader Nietzsches. Als Primaner wird er vom "Hebdomadar" (wöchentlich wechselnder, Aufsicht führender Lehrer) als "Wocheninspektor" eingesetzt, dessen Aufgabe es ist,

"alles, was eine Reparatur in den Stuben, Schränken, Auditorien usw. nöthig macht, zu verzeichnen und einen Zettel mit all diesen Bemerkungen auf der Inspektionsstube abzugeben." Da ihm das etwas langweilig schien, kleidete er "alle Bemerkungen in das Gewand des Scherzes", um die Sache "durch Humor pikanter zu machen." (HKGA Briefe, I, 200)

Die Schwester hat einige Beispiele überliefert, die hier nicht fehlen sollen:

"Im Auditorium So und So brennen die Lampen so düster, daß die Schüler versucht sind, ihr eigenes Licht leuchten zu lassen" – "In der Obersecunda sind kürzlich die Bänke gestrichen und zeigen eine unerwünschte Anhänglichkeit an die sie Besitzenden." (Chronik S. 92)

Dies nimmt sich heute eher wie ein lustiger Streich aus, aber gerade zu jener Zeit wurden einige Mitschüler Nietzsches, so etwa G. Meyer, mit dem er näheren Umgang hatte, kurzerhand der Pforte verwiesen. Disziplinlosigkeiten waren also durchaus eine gefährliche Sache. Nun, er nimmt das nicht eigentlich ernst,

sondern zieht "nur daraus die Lehre, andere mal mit Scherzen vorsichtiger zu sein.–" Im Synodalischen Strafbuch der Landesschule Pforta findet sich dazu jedenfalls folgender Eintrag:

"Nietzsche erlaubt sich als Schulhausinspektor arge Witzeleien über einige Übelstände auf dem Zettel, den er bei dem Hebdomarius abgiebt.

am Rande: Nietzsche 3 Stunden Carcer u bedroht in s. Stellung als Primus. Auch 1 Woche dispensirt."

Diverse Abbildungen und Fotos von Schulpforta finden Sie auf der Seite mit meinem Vortrag zur Jugend Nietzsches.

Privatim sehen die Konsequenzen, die Nietzsche aus dieser Sache zieht, wesentlich radikaler aus, er verallgemeinert das Geschehen für sich sogleich ins Prinzipielle:

Nichts verkehrter als alle Reue über Vergangnes, nehme man es wie es ist. ziehe man sich Lehren daraus, aber lebe man ruhig weiter betrachte man sich als ein Phänomen, dessen einzelne Züge ein Ganzes bilden. Gegen die andern sei man nachsichtig, bedaure sie höchstens, lasse sich nie ärgern über sie, man sei nie begeistert für jemand, alle nur sind für uns selbst da, unsern Zwecken zu dienen. Wer am besten zu herrschen <versteht>, der wird auch immer der beste Menschenkenner sein. Jede That der Notwendigkeit ist gerechtfertigt, jede That notwendig, die nützlich ist. Unmoralisch ist jede That, die nicht notwendig dem Andern Not bereitet; wir sind selbst sehr abhängig von der öffentl<ichen> Meinung, sobald wir Reue empfinden und an uns sel<b>st verzweifeln. Wenn eine unmoral<ische> Handl<ung> notwendig ist, so ist sie moralisch für uns. Alle Handlungen können nur Folgen unsrer Triebe ohne Vernunft, unsrer Vernunft ohne Triebe und unsrer Vernunft und Triebe zugl<e>ich sein. (BAW II, 143)

Auch schon an diesem, auf den ersten Blick eigentlich harmlosen Geschehen läßt sich die Verschränkung von Leben und Denken bei Nietzsche sehen; in der Reflexion darüber, wie er sich dazu zu stellen hat, schafft sich schon der 18-Jährige jene Plattform "jenseits von Gut und Böse", von der aus er ungerührt das Leben auf die Triebe des einzelnen Individuums reduziert und dessen Machtstreben zur Notwendigkeit erhebt – selbst die Not des Andern wird nicht nur moralisch in Kauf genommen, sondern gar selbst als moralisch umgewertet, wenn sie nur aus dem Blickwinkel des Individuums "nützlich" und damit notwendig ist. Sicherlich will der Jüngling damit keinem bloßen subjektiven Utilitarismus das Wort reden – aber warum er sich (zunächst) später beim Genieglauben Schopenhauers zuhause fühlen muß, liegt klar zu Tage: Jenes Individuum, das "am besten zu herrschen" versteht, schafft sich seine Moral selbst.

Es stellt sich damit die Frage, wie ein derartiges Selbst-Bewußtsein möglich sei, das sich in Weg und Ziel so sehr von der "Normalität" unterscheidet. Soweit ich sehe, werden dazu vor allem zwei verschiedene Erklärungsmuster herangezogen:

a) Die eine Seite geht von einer "genialen" Veranlagung aus, verbunden mit einem übergroßen Ehrgeiz; schwammig bleibt dabei naturgemäß, was man eigentlich mit "genial" meint – am ehesten wird damit eine "Überdurchschnittlichkeit" ausgesprochen. Noch problematischer ist jedoch die Konkretisierung jener "Veranlagung" selbst, deren Überdurchschnittlichkeit behauptet wird. Insoweit wird dann meist auf eine Mischung von musischen und denkerischen Fähigkeiten verwiesen, die Musikalität und das sprachlich-dichterische Moment werden zusammengezogen und der Rationalität gegenübergestellt, welche letztlich als in deren Dienst stehend gesehen wird. Im Ergebnis werden dann die denkerischen Resultate abgewertet, während man dem Ästhetischen bei Nietzsche seine Referenz gerne erweist. Bei keinem Biografen fehlt sodann der Vorwurf des übergroßen Ehrgeizes – sie folgen darin offenbar nur zu gerne dem späten Rohde, der sich offenbar die "Abwegigkeit" seines Jugendfreundes nicht anders erklären kann.

b) Eine andere Denkrichtung, die Nietzsche, der Psychologe, selbst mit heraufbeschworen hat, und die gerade heute wieder fröhliche Urstände feiert, geht den umgekehrten, im Grunde behavioristischen Weg: Die Entwicklung Nietzsches wird als Reaktion auf seine Kindheitserlebnisse und die Einwirkung seiner Umwelt gedeutet. Dazu wird die Pfarrhaus-Situation im allgemeinen wie der Tod von Vater und Bruder und die sich daraus ergebende Familiensituation (Nietzsche umstellt von ausschließlich weiblichen Verwandten) im besonderen herangezogen.

Besonders "modern" ist es auch heute noch und wieder, in der Nachfolge Freuds Vermutungen über die Sexualität Nietzsches anzustellen und diese mit seiner Entwicklung in Verbindung zu bringen, obwohl dessen überspitzten Thesen längst ins Reich des Absurden verwiesen sind. Wechselweise wird ihm Inzest mit der Schwester, anomale Masturbation bzw. Homoerotik unterstellt, seine Texte und Briefe werden sorgsam daraufhin abgeklopft, unbekümmert darüber, ob sich solche Hypothesen denn auch wirklich in den Gesamtrahmen seines Lebens fügen. Noch unbekümmerter ist man bei solchem Tun der Frage gegenüber, ob und wie denn die Sexualität in einem Zusammenhang mit dem Denken und Werk Nietzsches steht. Ist denn das schriftstellerische Werk eines Byron, eines Wilde, eines Gide irgendwie von der sexuellen Ausrichtung ihrer Schöpfer tangiert?

Allen diesen behavioristischen Erklärungsmustern liegt die Vermutung zugrunde, daß ein so außergewöhnliches Selbstbewußtsein sich als selbstbehauptende Reaktion auf die faktisch gegebenen Bedingungen und persönlichen Zumutungen ergeben habe; insbesondere habe der Knabe eine "ekklesiogene Neurose" (H. J. Schmidt) erlitten, seine bereits im Alter von 10 Jahren einsetzende dichterische Tätigkeit sei als sich daraus befreiende Bewältigung zu betrachten.

Diese verschiedenen Triebfedern: ästhetische Begabung, nagender Ehrgeiz, christliche Indoktrination, psychoanalytische Sexualitäts-Hypothesen werden je nach Autor und dessen eigenen Präferenzen unterschiedlich gemischt und führen so zu völlig divergierenden Nietzsche-Bildern. Eine weitere Rolle spielt naturgemäß die syphilitische Infektion – die manche Autoren in ihren Auswirkungen bereits 1883 mit dem Zarathustra am Werk sehen wollen, ohne dabei zu berücksichtigen, daß sich die für Nietzsche typischen Beschwerden an Kopf und Magen bereits in der Jugendzeit zeigen (und sicher in irgendeinem Zusammenhang mit seiner starken Myopie stehen), derenthalben er etwa immer wieder die Krankenstube in Pforta aufsuchen muß, ohne daß die eigentliche Ursache abgeklärt werden konnte. Es sind diese Leidensschübe, die schließlich in Basel zur Aufgabe der Professur zwingen.

Auszug der auf Nietzsche bezüglichen Stellen aus dem Krankenbuch (Aufnahmebuch) der Landesschule Pforta (ausgelassen sind die Altersangaben sowie die Angabe über die Körperbeschaffenheit, die durchweg als kräftig bezeichnet wird; die aufgeführten Daten sind die Aufnahme- beziehungsweise Entlassungstage) [HKGA Briefe I, 340]:

|

1859 |

Nr. 91 |

Rheumatismus |

15. - 20. III. |

|

1860 |

7 |

Katarrh |

(30. XII.1859) 5. - 16. I. |

|

1861 |

33

|

Erkältung |

(18.) 19. - 27. 1. 28. – 30. X. |

|

1862 |

5

273 |

Congestionen nach dem Kopf |

7. – 11. I.

24. – 28. XI. |

|

1863 |

38 |

Katarrh |

2. – 5. II. 7. – 20. V. |

|

1864 |

61 |

Katarrh |

11. – 13. II. |

Doch kehren wir zu dem Schüler in Pforta zurück und seinem zunehmenden Selbstbewußtsein; im April 1863 heißt es im Gedicht "Jetzt und ehedem." (BAW II, 189 ff.)

So schwer mein Herz, so trüb die Zeit

Und nie Genügen

...

Ich hab gebrochen alter Zeit

Vermächtniß,

Das mir die Kindesseligkeit

Mahnend rief ins Gedächtniß.

Ich hab gebrochen, was mich hielt

In Kindesglauben:

Mit meinem Herz hab ich gespielt

Und ließ es fast mir rauben.

Und was es funden? Hin ist hin!

Nur Thränen!

...

Diesen Bruch hatte, nach einer letzten christlich-religiösen Exaltation, die die Konfirmation 1861 (zusammen mit Deussen, der die damaligen Erlebnisse beschreibt) mit sich brachte, neben der privaten und schulischen Beschäftigung mit dem antiken Denken sicherlich nicht zuletzt die Lektüre Feuerbachs im selben Jahre und die daraus fließenden eigenen Überlegungen mitbewirkt, wie sie in den Fatum-Texten zum Ausdruck kommen.

Er hat sich gelöst und ist auf dem Weg zu sich selbst; daß er auch ein Bewußtsein davon hat, zeigt der nachfolgende längere Auszug seiner Kritik an W. Pinder im Rahmen der Germania. Es ist kein Wunder, daß seine Freunde nach einer solchen Kanonade keine Lust mehr hatten, sich weiter derart schurigeln zu lassen. Und gleichzeitig weist dieser Text schon weit voraus, nämlich auf die Erste Unzeitgemäße Betrachtung wider David Strauss – Wagner mußte offenbar Nietzsche gar nicht so sehr anstacheln, sondern diese Form der Kritik lag ihm durchaus "im Blut", wenn er letzteres erst geleckt hatte: Er hat ersichtlich Freude daran, mit seinem Florett zuzustoßen.

Die poetischen Leistungen W. Pinders.

Der Germania vom Chronisten 1862-63.

FW Nietzsche

Nachdem wir die musikalischen Erzeugnisse unsrer Germania betrachtet haben, wenden wir uns zu den poetischen. Hier mag W. Pinder den Reigen eröffnen... Eine Uebung aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen und aus deutscher Prosa schlechte Reime zu machen – wenn das ein Verdienst ist, so ist es ein geringes, wenn gleich die Mühe weit größer als der Erfolg gewesen sein mag.

Im April erschien wieder eine Uebersetzung zweier mittelhochdeutscher Gedichte, offenbar eine höchst flüchtige Arbeit, an der eigentlich nur die gegen spätere Leistungen abstechende kalligraphische Kunst des Verfassers zu loben ist...

Hiebei hat sich wohl der Dichter gehoben von den düstern Schwingen eines poetischen Augenblicks an sein reimgeplagtes Haupt geschlagen.

Für November 1861 wurde von ihm nachgeliefert Preußens Flotte, vorgetragen am Krönungstage und Kampflied der Kreuzfahrer in Palaestina vorgetragen am Bücherfest 1862. Beide machen im Ganzen einen günstigen Eindruck und dokumentieren des Verfassers Preußenthum und fromme Gesinnung hinlänglich. Im ersten Gedicht ist Stern der Rettung Phrase ebenso Schlachtenbanner wanken. Auf hohem Rand kommen keine Franken. Der alte Seemann weint, wie sentimental! Also untergegangne Schiffe tauchen auf und das soll dann eine preußische Flotte sein! Dann wären allerdings die Flottensammlungen ziemlich unnütz. Ich will eurem Todesröcheln rauschen ein wahrhaft großartiger Unsinn! Der letzte Vers ist voll falschen Pathos. – Solche Wunder, wie der Dichter entwickelt, pflegen nicht mehr zu geschehn, aber der Dichter scheint sie doch sehnlich herbeizuwünschen, weil dann Nationalvereine überflüssig wären.

... Mitunter sind Gesangbuchsreminiszensen gut benutzt. Drachenbrut ungeheuerlicher Daktylus. Trotz der pathet<ischen> Anstrengung ist das ganze doch etwas matt.

Für Juni 1862 Liebesträume, aber (leider!) nur Träume. von W. Pinder. 9 Gedichte. Im ersten ist der erste Vers alltäglich, der zweite ohne warme Empfindung. Strahlenketten? eine sonderbare, aber unglückliche Idee. Im dritten Vers tritt der Gegensatz gut hervor das Bedürfniß, der Ketten sich zu entledigen und die Wonne, sie doch zu haben.

Das zweite ist eine Ausführung des Strahlenthemas. Nicht zu verwundern, wenn W. P. beim Anblick solcher Meteore blind wird. Abendrot auf den Wangen? Das ist gerade keine Schmeichelei. Auf der Nase scheint die Mittagssonne zu sitzen.

Das dritte. Aus welchem Flutengrab entsteigen die tanzenden Gefühle? Man stelle sich einen Berauschten vor auf Träumen fahrend, über sich auf rosigen Wolken jemand sehend und auf Sehnsuchsfittigen dann auffahrend. In den Winden nur sie zu hören das ist sehr windig. In allen Blumen nur ihre Spur zu finden eine sonderbare und unerquickliche Vorstellung.

Das vierte ist eine durchaus verfehlte Parodie von Goethes Fischer, trivial im höchsten Grad, durch die das Edelste in den Staub gezogen erscheint.

Im fünften kommt wieder einmal Amors Pfeil. Der Wind, der Grüße bringt von ihr kühlt die Wunden? Das scheint mir ein Widerspruch. Das Ganze tändelnd, ohne innern Zusammenhang...

Das Ganze betrachte ich als eine Uebung im Schreiben und Reimen. Die Nachahmung eines nicht empfundnen Gefühls und zwar eines so edlen wie die Liebe ist, rächt sich stets. Eine etwas größere Formgewandheit ist darin, aber bei so lottrigen Metren und seltenen Reimen müßte alles viel exakter sein.

Ich komme zu der letzten poetischen Einsendung meines Freundes und auch zu seiner bei weitem gelungensten, dem Tode Rolands. Was das Formelle betrifft, so ist der Gebrauch der Anapästen für Jamben entschieden etwas einzuengen. Das ganze Versmaß bekommt so etwas schwankendes und tanzendes, wenn beinahe jede Zeile einen oder zwei Anapästen hat. Eine kleine Uebersicht der Lieblingsreim<e> will ich dem Verf<asser> geben, damit er sie fernerhin etwas meidet. rot, loht, Tod, droht. geben, leben, erheben. Wellen, schwellen, quellen. Hand, Brand, Strand. stehen, wehen. Schaar, klar. Tagen, ragen, tragen. Strahl, Thal. Sonne,

Wonne. Blut, Glut. zusammen, Flammen usw. Fast alle diese Reime kommen zwei, dreimal vor. In hundert vierundvierzig Zeilen hat W. P. nur 46 verschiedene Reime.

Brausend brandende Wellen, ein unangenehmer Wort-Luxus. Der goldne Friede schwingt die Palme ist eine Phrase. ... Geierschaaren kennt die Ornithologie nicht. ... – Das Ganze ist voll Feuer und Leben und wird bei der Gelegenheit, zu der es bestimmt ist, seine Wirkung nicht verfehlen.

Im Allgemeinen ist der Fortschritt sowohl in poetischer Form und im Gedanken unverkennbar. Das, was W. Pinder anhaftet und ihm ein rein lyrisches Produkt kaum gelingen läßt, ist eine gewisse Trockenheit des Gefühls, eine gewisse Unflüssigkeit der Phantasie und nicht genügende Durchbildung der Form, zu der ich ihm die neuesten Dichter nicht genug empfehlen kann. Nur ein eifriges Lesen derselben, eigne Uebungen können allmählich den Takt und die Zuversicht geben, die Phrase ganz zu meiden und einen ansprechenden Gedanken in ein weiches, faltiges, schön geordnetes Gewand zu hüllen.

Auch in den Briefen an die Mutter läßt sich seit dieser Zeit die eigene Persönlichkeit Nietzsches das erste Mal wirklich sehen. Franziska Nietzsche hatte die Tochter Elisabeth nach Dresden zur weiteren Ausbildung in Pension gegeben; aus diesem Anlaß schreibt ihr der Sohn (HKGA Briefe I, 177 f.):

...Wenn sie nur in eine recht vornehme Pension untergebracht ist! Mir will Dresden nicht recht gefallen, es ist nicht großartig genug und in seinen Eigenheiten, auch in Sprache den thüringischen Elementen zu nahe verwandt. Wäre sie z. B. nach Hannover gekommen, so hätte sie völlig verschiedene Sitten, Eigenthümlichkeiten, Sprache kennen gelernt; Es ist immer gut, wenn der Mensch, um nicht einseitig zu werden, in verschiedenen Regionen erzogen wird. Sonst als Kunststadt, kleine Residenz, überhaupt zur Ausbildung von E<LISABETHS> Geist wird Dresden völlig genügen und ich beneide sie gewissermassen. Doch glaube ich, in meinem Leben noch viel dergleichen genießen zu können. Im Allgemeinen bin ich begierig zu hören, wie sich ELISABETH in ihren neuen Verhältnissen macht. Ein Risiko ist so eine Pension immer. Aber ich habe viel gutes Zutraun zu ELISABETH. Wenn sie nur noch hübscher schreiben lernte! Auch wenn sie erzählt, muß sie diese vielen "Ach" und "O‘s" Du kannst gar nicht glauben, wie herrlich, wie wundervoll wie bezaubernd usw das war" das muß sie weglassen. Und so vieles, was sie hoffentlich in feiner Gesellschaft und bei größerem Aufpassen auf sich selbst vergessen wird.

Zweierlei scheint mir hervorzustechen: Nietzsche argumentiert aus eigenem Urteilen heraus, welche äußeren Umstände für die Ausbildung des Geistes die rechten seien, wobei eine bestimmte "Großartigkeit" vorausgesetzt wird – er "will etwas werden", und das soll auch für seine Schwester gelten; und er sieht sich durchaus als "großen Bruder" von Elisabeth, der wohl "an Vaters statt" auf ihren Werdegang Einfluß nimmt. Offensichtlich hat der das "gutbürgerliche Ideal" seither verinnerlicht.

Obwohl er durch die Geschichte vom November 1862 hätte gewarnt sein müssen, kommt es im April 1863 noch schlimmer – schuldbewußt schreibt er an die Mutter (HKGA Briefe I, 209 f.):

"Wenn ich dir heute schreibe, so ist es mir eins der unangenehmsten und traurigsten Geschäfte, die ich überhaupt gethan habe. Ich habe mich nämlich sehr vergangen und weiß nicht, ob du mir das verzeihen wirst und kannst. ...

Ich bin also vorigen Sonntag betrunken gewesen und habe auch keine Entschuldigung weiter, als daß ich nicht weiß, was ich vertragen kann ... " Bei der Heimkehr wurde er dann erwischt und zwei Tage später vor eine außerordentliche Synode zitiert.

Im Strafbuch heißt es (HKGA I, 390): "Nietzsche und Richter trinken am Sonntage auf dem Bahnhofe zu Kösen während einer Stunde je vier Seidel Bier. N. war davon betrunken und noch ersichtlicher Richter."

Er verlor seine Stellung als Primus und der Sonntagsspaziergang wurde ihm entzogen, man verfuhr also nochmals glimpflich mit ihm, sicherlich auch in Rücksicht auf seine herausragenden Leistungen.

"Durch diesen einen Fall verderbe ich mir meine leidliche Stellung, die ich mir im vorigen Quartal erworben hatte, völlig." Diesmal nimmt er sich die Sache wirklich zu Herzen – die ihn kränkende Zurücksetzung wirkt dahin, daß er in seinem Verhalten ganz allgemein

und speziell gegenüber dem Alkohol in Zukunft noch mehr Vorsicht wird walten lassen – seine vorhandene Neigung, nach außen hin Rollen zu spielen, wird dadurch sicherlich verstärkt.

Entscheidung für die Philologie

Kurz nach dieser Geschichte befindet sich Nietzsche wegen Katarrhs wieder einmal in der Krankenstube – Gelegenheit zu Gedanken über seine weitere Ausbildung (HKGA Briefe I, 213):

Was meine Zukunft betrifft, so sind es eben diese ganz praktischen Bedenken, die mich beunruhigen. Von selbst kommt die Entscheidung nicht, was ich studieren soll. Ich muß also selbst darüber nachdenken und wählen; und diese Wahl ist es, die mir Schwierigkeiten macht. Gewiß ist es mein Bestreben, das, was ich studiere ganz zu studieren, aber um so schwieriger wird die Wahl, da man das Fach heraussuchen muß, worin man etwas Ganzes zu leisten hoffen kann. Und wie trügerisch sind oft diese Hoffnungen! Wie leicht läßt man sich von einer momentanen Vorliebe oder einem alten Familienherkommen oder von besonderen Wünschen fortreißen, so daß die Wahl des Berufes ein Lottospiel erscheint, in dem sehr viele Nieten und sehr wenig Treffer sind. Nun bin ich noch in der besonders unangenehmen Lage, wirklich eine ganze Anzahl von auf die verschiedensten Fächer zerstreuten Interessen zu haben, deren allseitige Befriedigung mich zu einem gelehrten Manne, aber schwerlich zu einem Berufsthier machen würde. Daß ich also einige Interessen abstreifen muß, ist mir klar. Daß ich einige neue hinzugewinnen muß, ebenfalls. Aber welche sollen nun so unglücklich sein, daß ich sie über Bord werfe, vielleicht gerade meine Lieblingskinder!

Ich kann mich nicht deutlicher aussprechen, die kritische Lage ist einleuchtend, und übers Jahr muß ich mich entschieden haben. Von selbst kommt es nicht, und ich selbst kenne die Fächer zu wenig.

Deutlich wird, daß er sich bereits nicht mehr auf die Theologie festgelegt sieht, wie es vom "alten Familienherkommen" und insbesondere von seiner Mutter bis hinein in die Bonner Zeit verlangt wird. Ende September 1863 schreibt er: "Man lebt jetzt recht viel in der Zukunft und macht sich Pläne für die Universitätszeit: selbst meine Studien beginne ich schon darauf einzurichten." Zum anstehenden Geburtstag wünscht er sich daher in der Hauptsache "nur wissenschaftliche Werke", und zwar philologische (HKGA Briefe I, 226).

Diesen Entschluß finden wir bestätigt durch seine bedeutsamsten vorliegenden Ausarbeitungen, die beide in diese Richtung zielen, nämlich die Abhandlung über die "Gestaltung der Sage vom Ostgothenkoenig Ermanarich bis in das 12te Jahrhundert" vom Oktober 1863 (BAW II, 281-312), noch mehr aber durch seine Arbeit über das Chorlied im Ödipus Rex vom April 1864 (BAW II, 364-397), die sich aus einer lateinischen Einleitung und aus drei teils griechisch, teils lateinisch, teils deutsch abgefaßten ersten Kommentarteilen zusammensetzt. In ihr finden wir als ersten Teil des zweiten Kommentars bereits eine Vorwegnahme grundlegender Gedanken der "Geburt der Tragödie", und dies bereits mit Hinweis auf die "genialen Reformpläne" Richard Wagners als den Erneuerer der Oper!

Altera commentarii pars

<I.> Gedanken über die chorische Musik in der Tragoedie,

mit Anwendung auf dieses Chorlied [Primum Oedipodis regis carmen choricum]

Während sich das Drama der Germanen aus dem Epos, aus der epischen Erzählung religiöser Stoffe entwickelt hat, nahm das griechische Drama seinen Ursprung aus der Lyrik, vereint mit musikalischen Elementen. Diese Anfänge erklären vieles aus der Geschichte und den Eigenthümlichkeiten Beider.

Noch in den ältern uns erhaltenen Tragoedien des Aeschylus nimmt der Chor eine bei weitem überwiegende Stellung ein; die Zwischenreden dienen oft nur dazu, um neue Motive einzuführen, die die Stimmungen des Chors umändern und einen Fortgang der Gefühle bedingen. Allmählich trat freilich der Chor zurück, als die Handlung immer mehr aus ihm heraus in die zwischenliegenden Theile gerückt wurde; er behielt seine Bedeutung nur, weil er die musikalischen Elemente zusammenfaßte, die nothwendig zu der Tragoedie gehörten, wenn sie einen wirklich tragischen Eindruck machen sollte. Ueber diesen tragischen Eindruck dachten die Griechen anders als wir; er wurde bei ihnen besonders durch die großen Pathosscenen herbeigeführt, breit angelegte Gefühlsergüsse, größtentheils musikalisch, in denen die Handlung nur eine geringe, die lyrische Empfindung dagegen alles war; ...

Der Chor und diese Pathosscenen umfaßten also einen der wichtigsten und für den Erfolg des Dramas entscheidenden Momente, die Musik in der Tragoedie. Es ist sicherlich eine gegründete Vermuthung, wenn ich annehme, daß zur Blüthezeit der Tragoedie auch die musikalischen Elemente zusammen nach einen einheitlichen Plan geordnet, daß Ordnung und Ebenmaß der musikalischen Glieder sowohl in der ganzen Tragoedie als in jedem einzelnen Chorliede herrschte. Daß letzteres der Fall, zeigt die Betrachtung jedes sophokleischen Chorliedes. Was ist Strophe und Antistrophe anders als musikalische Symmetrie, was ist durchgeführte Rythmengleichheit anders als Melodiengleichheit ? Ich erwähne hier nur aus den Choephoren das kunstvoll geordnete Gewinde von einzelnen Strophen und Antistrophen, das von dem eminenten Formensinn und von der Eurythmie des Aeschylos einen Beweis giebt.

Da nun aber einer jeder Melodie zu einem Liede bestimmte Gefühle, die in ihm ausgedrücktwaren, entsprachen, so mußte auch die Grundstimmung der Antistrophe dieselbe sein, die es in der Strophe war: wir müßten denn annehmen, daß die feinfühligen Griechen zu dem Unsinn herabgekommen wären, in dem sich unsre Oper bis auf diese Tage – die genialen Reformpläne und Thaten R. Wagners abgerechnet – befindet, zu dem ungeheuerlichen Mißverhältniß zwischen Musik und Text, zwischen Ton und Empfindung. ...

Aus allen Bemerkungen erkennt man einen den Tragikern eigenthümlichen Vorzug: nicht nur, daß sie Dichter waren, sie waren auch Komponisten und noch mehr, sie waren beides so, daß eins mit dem andern Hand in Hand gieng; und wenn wir noch hinzunehmen, daß auch in den Gruppirungen und ihrer Folge, in der Orchestrik, in der scenischen Kunst sie nach alten Zeugnissen eine große Meisterschaft bewährten, ja daß sie selbst Schauspieler und zwar bedeutende waren, die wie Göthe sagt, ihr Metier und ihre Bretter kannten, wie irgendeiner: so hätten wir in ihren Kunstwerken das was die neuste musikalische Schule als das Ideal des "Kunstwerks der Zukunft" aufstellt, Werke, in denen die edelsten Künste sich zu einer harmonischen Vereinigung zusammenfinden, in denen die eine Kunst dazu dient die andre in ihrem rechten Lichte erscheinen zu lassen und alle zusammenwirken, um einen einheitlichen Kunstgenuß zu hinterlassen; so hätten wir endlich in ihnen so glücklich und göttlich organisirte Menschen, daß die Strahlen aller Künste sich in den Brennpunkten ihrer Geister zusammenfinden.

Was nun die oben erwähnte Einheit aller musikalischen Elemente in der ganzen Tragoedie betrifft, so müssen wir uns diese etwa so denken: alle lyrischen Gefühle, die in der Tragoedie geweckt werden, die also unter einander durch den Gefühlsgang des Ganzen verbunden sind, kommen zum Ausdruck in den Chören und den Pathosscenen; ist also die Folge der Gefühle in der Tragoedie überhaupt eine natürliche, so ist auch die musikalische Folge eine natürliche; und manches möchte uns da unnatürlich erscheinen, was in der That in der menschlichen Natur tief begründet liegt: so daß häufig der Katastrophe noch ein heiteres Tanzlied vorhergeht, das den seltsamsten Kontrast mit den folgenden Gefühlsstürmen bildet. Es ist dasselbe, wie wenn in den größten Symphonien öfter vor den bewegtesten und leidenschaftlichsten Ergüssen ein Scherzo in heitrer Laune dahinsprudelt; oder wenn Shakespeare das Fürchterliche durch den Gegensatz des Lächerlichen, Trivialen um so greller hervorhebt. Im Allgemeinen ist als Regel anzunehmen, daß nie zwei musikalische Stücke von demselben Gefühlsinhalt auf einander folgen; bei vielen Tragoedien ist es der Fall, daß die Kraft und die Leidenschaftlichkeit der Chöre mit dem Fortschreiten der Handlung sich steigert; in einigen finden wir auch ein Gegenspiel, indem der Chor in seiner Verblendung aus anfänglicher Unruhe und Beängstigung sich zu immer größerer Ruhe und Heiterkeit durchwindet, so daß dann die Katastrophe um so erschütternder einbricht. ...

Wenden wir uns endlich zur Betrachtung unsres Chorliedes: so drücken seine drei Haupttheile zuerst ängstliche und hülfeflehende Furcht aus, dann tiefes Leid und Weh, endlich eine lebhafte und sich steigernde Verwünschung der Pest und Herbeiwünschung der gnädigen Götter, ja der Schluß erlangt ein fast dithyrambisches Feuer, im Ende der dritten Strophe und Antistrophe. Von diesen drei Theilen ist der erste am mannigfachsten zergliedert und aus den verschiedensten Metren zusammengesetzt, der zweite bewahrt die meiste Gleichförmigkeit in seinen traurigen Rythmen, der dritte steigert sich zu größter Lebhaftigkeit der Empfindung, etwas was den Schlußtheilen der ersten Chöre in der Tragoedie eigenthümlich ist. In ihnen wird häufig Bacchus erwähnt; und hier haben sich Anklänge an bacchische Dithyramben erhalten.

Pompeji, Villa dei Misteri

Dionysos, der Herr der Tragödie, verteilt Wein.

In dieser Arbeit ist also nicht nur bereits von Dionysos und von dessen Dithyramben die Rede, Dionysos, der bekanntlich mit Bacchus identisch ist, sondern auch dessen späterer Gegenpol Apollo tritt bereits auf (S. 398):

... So ist Apollo ein Licht- und Sonnengott und zugleich der Töne Erfinder und Meister.

Erst vor kurzem neu in Pompeji entdeckt: ein Fresko Apollos

Wir sehen also bereits nicht nur einige der tragenden Grundgedanken der Tragödienschrift von 1872 vorgeweggenommen, sondern auch das hauptsächliche Personal dieser Schrift. Damit steht dann aber fest, daß diese nicht in so hohem Maße von Richard Wagner beeinflußt worden sein kann, wie von Manchen behauptet wird.

Doch nicht nur erste Grundgedanken, wie wir sie später in Nietzsches Werk finden, tauchen auf, sondern auch die eigene Sehweise, die er später so beredt schildert, blitzt bereits auf, etwa im Text "Ueber Stimmungen" (BAW II, 406-408) – wem fielen nicht die Anklänge an so manche seiner Äußerungen in den Werken auf?

Kampf ist der Seele fortwährende Nahrung, und sie weiß sich aus ihm noch genug Süßes und Schönes herauszunehmen. ... wohl aber ist es wahr, daß jede dieser ähnliche<n> Stimmunge<n> für mich eine<n> Fortschritt bedeutet, und daß es dem Geist unerträglich ist, dieselbe<n> Stufen, die er durchschritt, noch einmal zu durchschreiten; immer mehr in Tiefe und Höhe will er sich breiten.

Im Juni 1864 ist er sich dann endgültig klar, daß er sich für die Philologie entscheiden wird – bezeichnenderweise äußert er dies nicht in einem Brief an die Mutter, sondern an seine Freunde Gustav Krug und Willhelm Pinder, die in der Zwischenzeit in Heidelberg das Jura-Studium aufgenommen hatten und ihn zu sich ziehen wollen; dies lehnt er allerdings ab, da für ihn bereits Bonn als Universität im Vordergrund steht, wo die bekanntesten philologischen Koryphäen der Zeit, Jahn und Ritschl, lehren. (HKGA Briefe I, 245)

Wenn Euch etwas daran liegt, von meinen gegenwärtigen Studien etwas zu erfahren, so hört dies: Ich schreibe eine große Arbeit über THEOGNIS, nach einer freien Wahl. Ich habe mich wieder in eine Menge von Vermuthungen und Phantasien eingelassen, denke aber die Arbeit mit recht philologischer Gründlichkeit und so wissenschaftlich als mir möglich zu vollenden.

Die Pfortenser Valediktionsarbeit Nietzsches, vormals Pflicht, zu seiner Zeit jedoch freiwillig, befaßt sich mit dem griechischen Dichter Theognis aus Megara (BAW III, 21-64), der im 6. Jh. vC lebte; der Text ist vollständig im Lateinischen gehalten, natürlich abgesehen von den reichlichen griechischen Originalzitaten. Sie behandelt in drei Teilen das Leben des Theognis und die Megarischen Zeitumstände, die Theognidischen Lieder sowie seine Ansichten über die Götter, die Sitten und über den Staat. (Theognis lebte in der Umbruchzeit von der Adelsherrschaft zur Demokratie, als Vertreter der ersteren mußte er in die Verbannung.)

Die Schrift endet:

Gott

dem Könige,

der Pforte,

seinen verehrten Lehrern,

seinen lieben Mitschülern,

sagt bei seinem Abgange Dank

FWNietzsche

(am 7. Sept. 1864)

Damit verabschiedete sich Nietzsche von Pforta in die sogenannten "Mulus"-Ferien, bevor er sich, nach einer Ferienreise mit seinem Freund zu den Deussens, nach Bonn zum Studium begab.

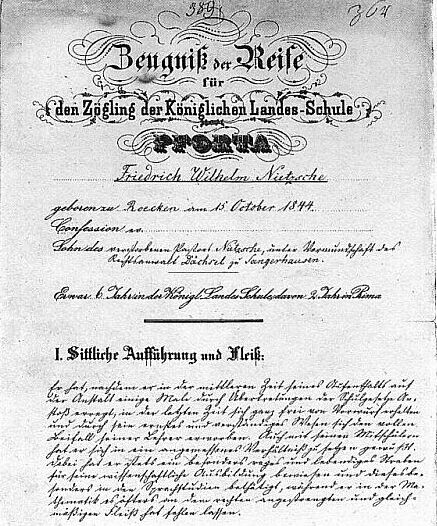

Zum Abschluß dieses Teils sei hier sein Abiturzeugnis wiedergegeben – wegen seiner auf bewußte Vernachlässigung zugunsten seiner philologischen Fächer zurückführenden Mathematikschwäche hätte er fast noch Probleme bekommen und mußte in die mündliche Prüfung (s.a. Jugendseite):

Nietzsches Reifezeugnis aus Pforta

I. Sittliche Aufführung und Fleiß. Er hat, nachdem er in der mittleren Zeit seines Aufenthalts auf der Anstalt einige Male durch Uebertretungen der Schulgesetze Anstoß erregt, in der letzten Zeit sich ganz frei von Vorwurf erhalten und durch sein ernstes und verständiges Wesen sich den vollen Beifall seiner Lehrer erworben. Auch mit seinen Mitschülern hat er sich in ein angemessenes Verhältniß zu setzen gewußt. Dabei hat er stets ein besonders reges und lebendiges Streben für seine wissenschaftliche Ausbildung bewiesen und dieses besonders in den Sprachstudien bethätigt; während er in der Mathematik es öfters an dem rechten angestrengten und gleichmäßigen Fleiß hat fehlen lassen.

II. Kenntnisse und Fertigkeiten.

a) Religion. Im Unterricht bewies er ein reges und lebendiges Interesse an den Heilslehren des Christentums, eignete sich dieselben leicht und sicher an, verband damit ein gutes Verständniß des neutestamentlichen Grundtextes und verstand es auch, mit Klarheit sich darüber auszusprechen. Es wird ihm deshalb das Prädikat vorzüglich ertheilt, wie er denn auch in der mündlichen Prüfung vorzüglich bestand.

b) Deutsche Sprache. Seine Prüfungsarbeit war ihrem Gedankengehalt und ihrer Schreibart nach recht gelungen, und die Klassenaufsätze waren im letzten Jahre von der Art, daß seine stilistischen Fertigkeiten als vorzüglich bezeichnet werden konnten. In der Litteraturgeschichte und in der philosophischen Propädeutik hat er sich gute Kenntnisse angeeignet.

c) Lateinische Sprache. Er besitzt eine vorzügliche Gewandtheit im Uebersetzen der Klassiker und auch sein schriftlicher Ausdruck ist correct, klar und gut lateinisch, so daß ihm, obgleich die mündliche Prüfung ein minder günstiges Ergebniß lieferte, dennoch die Censur vorzüglich ertheilt werden kann. Auch im Lateinschsprechen besitzt er eine recht gute Fertigkeit.

d) Griechische Sprache. Wie er in der Klasse stets ein löbliches Interesse für den Gegenstand zeigte, von welchem auch eine außerordentliche Probearbeit über ein platonisches Thema zeugt, so bewährte er bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung gute Kenntnisse.

e) Französische Sprache. Im Ganzen befriedigend.

f) Hebräische Sprache. Bei seiner mangelhaften Kenntnis der Grammatik erscheint er noch unreif.

g) Mathematik. Da er der Mathematik nie recht gleichmäßigen Fleiß zugewandt hat, so ist er in seinen schriftlichen wie mündlichen Leistungen immer mehr zurückgegangen, so daß sich dieselben nicht mehr als befriedigend bezeichnen lassen, und seine ungenügenden Leistungen hierin nur durch die vorzüglichen Leistungen im Deutschen und Lateinischen ausgeglichen werden können.

h) Geschichte und Geographie. Er bewies zwar Theilnahme am Unterricht, doch ist sein Wissen zum Theil nicht recht sicher Befriedigend.

i) Naturwissenschaften. Befriedigend.

k) Zeichnen. Er hat nur kurze Zeit den öffentlichen Zeichenunterricht besucht und nichts Befriedigendes geleistet.

(Chronik S. 108 f.)

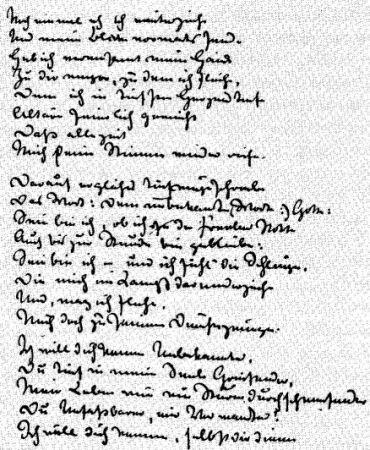

Das erste "vollgültige" Gedicht

Zum Abschluß von Band 2 der Jugendschriften bis 1864 bringt die BAW quasi als Übergang zum Studium in Bonn ein Gedicht Nietzsches ohne Titel, bei dem es angesichts des formal offenen Endes ohne Satzzeichen wohl auch schwierig ist zu beurteilen, ob es nach Ansicht des Verfassers als vollendet gelten sollte. (BAW 2, 428 –

Mp I 75)Noch einmal eh ich weiter ziehe

Und mein<e> Blicke vorwärts sende

Heb ich vereinsamt rnein<e> Hände

Zu dir empor, zu dem ich fliehe,

Dem ich in tiefster Herzenstiefe

Altäre feierlich geweiht

Daß allezeit

Mich seine Stimme wieder riefe.

Darauf erglühet tiefeingeschriebe<n>

Das Wort: Dem unbekannte<n> Gotte:

Sein bin ich, ob ich in der FrevIer Rotte

Auch bis zur Stunde bin gebliebe<n>:

Sein bin ich – und ich fühl' die Schlinge<n>,

Die mich im Kampf darniederziehn

Und, mag ich fliehn,

Mich doch zu seinem Dienste zwinge<n>.

Ich will dich kenne<n> Unbekannter,

Du tief in mein<e> Seele Greifender,

Mein Leben wie ein Sturm durchschweifender

Du Unfaßbarer, mir Verwandter!

Ich will dich kennen, selbst dir diene<n>

Bei der Deutschen Grammophon hat Klaus Kinski diverse Gedichte Nietzsches rezitiert -

hören Sie ihn hier mit: Dem Unbekannten Gotte (WAV 341 KB)

oder als Direkt-Streaming der Deutschen Grammophon für den Realplayer

Soweit das Gedicht aus dem Jahr 1864, das der Herausgeber dankenswerter Weise auch faksimiliert wiedergibt (BAW 2, zwischen S. 320/321) – gilt es doch sowohl formal wie inhaltlich einiges anzumerken. Unklar bleibt die genaue Datierung wie auch der Adressat, der Nachbericht (BAW 2, 457) bemerkt lapidar: "428: HS. 1 Quartblatt (16 X 20,5)." [Hs. = Handschrift]

|

Ob das Gedicht wirklich als Rückblick und Abschluß der Pförtner Zeit angefertigt wurde, muß mithin fraglich bleiben; zwar verführt die erste Gedichtzeile ("eh ich weiter ziehe") zu einer solchen Annahme, beweist aber nichts, da mit diesem "Weiterziehen" auch allein der innerlich-persönliche Erkenntnisweg Nietzsches gemeint sein kann – der gesamte Gehalt des Gedichts spricht eigentlich für letzteres. Weitere, unten genannte Ungenauigkeiten sprechen insoweit für einen eher unbekümmerten und von subjektivem Urteil geformten Umgang des Herausgebers auch im Hinblick auf die Datierung und die daraus folgende "prominente" Stellung des Gedichts als Ende des 2. Bandes der BAW wie der Pförtner Zeit.

H. J. Schmidt widmet diesen Versen als "dem wohl meistzitierten Text des Schülers Nietzsche", der sogar "in christliche Gebetbücher ... Eingang gefunden" habe, eine umfangreiche Besprechung (Nietzsche absconditus II/2, S. 618-645). "Das ‚erste vollkommene Gedicht Nietzsches‘, ‚das heute in die Weltliteratur eingegangen ist‘", lese sich "nicht nur auf den ersten Blick so unkonventionell fromm" und stelle damit "eine Nagelprobe auf jedwedes Nietzschespurenlesen dar".

So bringt schon der Theologe Jul. Köhler (Friedrich Nietzsche nach seiner Stellung zum Christentum, S. 16) 1902 dieses Gedicht, um Nietzsches "Hang zur religiösen Spekulation" aufzuweisen, der "nicht ohne Schuld, Gott preisgegeben" (S. 31) habe – schon von Anfang an wird Nietzsche von der "Verteidigung des Christentums" vereinnahmt, sein "Übermensch" christlich gedeutet, ja, er selbst als ein "Erzieher zu Christus hin" (S.23) bezeichnet. Paradoxer geht's wohl nimmer ... aber die Theologie setzt insoweit doch nur ihre bewährte Praxis der Exegese aus dem Geist der ecclesia triumphans fort, die sich bei der Bibelauslegung gegen den Buchstaben des "heiligen Textes" über Jahrhunderte bereits bewährt hatte.

Um es gleich vorweg zu sagen: Persönlich lese ich den Text, und zwar in allen drei Strophen, gänzlich anders – ich kann hier nichts von herkömmlicher Frömmigkeit entdecken; viel eher erinnert mich der Ton an Goethe zwischen Prometheus und Faust, weit jenseits christlicher Erbauungslyrik:

"Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz" – "Zu neuen Gefühlen / All meine Sinnen sich erwühlen! / Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben! / Du mußt! du mußt! und kostet‘ es mein Leben!" Paßt dazu nicht genau: "Du Unfaßbarer, mir Verwandter! / Ich will dich kennen, selbst dir dienen"?

Bezeichnend, wie Nietzsche selbst zu seinen sich christlich gebenden Jugendgedichten stand, ist ein Briefentwurf an seine Mutter aus dem Oktober 1886, den er - hierin "rücksichtsvoll" wie immer - nur in abgeschwächter Form absandte.

Offenbar hatte Franziska Nietzsche ihm brieflich eines seiner Schülergedichte gelobt; am 26. Oktober 1886 entwirft er dazu folgende Antwort:

"Dem religiösen Gedicht solltest Du keine solche Ehre anthun, meine liebe Mutter: dergleichen drechselt man als Gymnasiast auf Bestellung. Genau gesprochen, mit einem thüringischen Charakter im Leibe kommt es Unser Einem auf eine Handvoll Lügen nicht an, sofern es sich nämlich um eine Gefälligkeit handelt;

und eine Gefälligkeit gegen den alten Niese war es, daß ich damals dies offizielle Gedicht machte, während alle meine Kameraden Nein sagten.–" (KSB Bd. 7, S. 268)

Werfen wir zunächst den Blick auf einige Formalien im Vergleich des vom Herausgeber abgedruckten Textes mit dem faksimilierten Original: